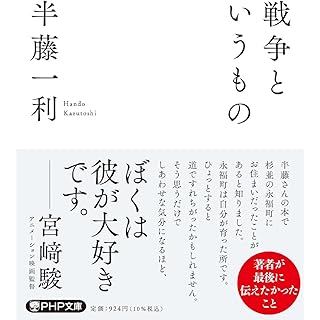

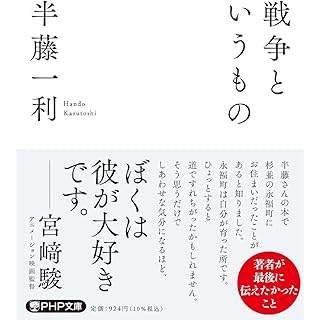

『戦争というもの』|半藤一利|PHP文庫

昭和史研究の第一人者である半藤一利(はんどう・かずとし)さんの歴史読み物、『戦争というもの』(PHP文庫)を紹介します。

昭和史研究の第一人者である半藤一利(はんどう・かずとし)さんの歴史読み物、『戦争というもの』(PHP文庫)を紹介します。

本書は、「週刊文春」「文藝春秋」などで編集長を歴任し、近代史や戦記物を多数執筆した著者の、2021年1月の逝去直前にまとめられた遺作です。

これまで私は太平洋戦争を苦手意識から敬遠し、戦争を題材にした書籍もあまり読んできませんでした。

しかし、2025年7月12日より日本歴史時代作家協会がシェア型書店「ほんまる」で開催する戦争小説特集にあわせて、いくつかの作品に触れるうちに、その面白さと奥深さに気づきました。

これまで読まなかったことを、今ではたいへんもったいなく感じ、少し後悔すらしています。

内容の紹介

戦争中に発せられた、十四の名言から、あの戦争を考える――

〈九十歳の爺さんがこれから語ろうとするのは、そんな非人間的な戦争下においてわずかに発せられた人間的ないい言葉ということになります。いや、全部が全部そうではなく、名言とはいえないものもまじりますが、それでもそこから将来のための教訓を読みとることができるでありましょう。〉(本書「まえがき」より)

昭和史研究の第一人者が、どうしても伝え遺したかったこととは

(『戦争というもの』Amazonの内容紹介より)

ここに注目!

本書は、90歳を迎えた著者が、数え年で太平洋戦争開戦80年(2020年)という節目にあたり、戦争を知らない孫世代に向けて執筆した歴史エッセーです。 戦時下に発せられた「名言」を手がかりに、戦争の実像を伝えようとしています。

当初の企画では、取り上げる「名言」は三十七に及ぶ予定でしたが、実際に雑誌に掲載されたのは十四編にとどまり、著者自身による完結を見届けることはできませんでした。これは読者にとっても惜しまれるところです。

とはいえ、本書に収められた十四の言葉やキャッチフレーズを通じて、当時の日本人の心情や時代背景が、非常にわかりやすく伝わってきます。

たとえば、開戦の大きな要因がアメリカによる石油の全面禁輸であったことや、「国民的熱狂をつくってはいけない」という教訓には、深く考えさせられるものがあります。

戦争は、

国家を豹変させる、

歴史を学ぶ意味は

そこにある。

半藤一利

(『戦争というもの』P.167より)

解説は、著者の妻でエッセイストの半藤末利子(はんどう・まりこ)さんが担当され、編集はお孫さんである北村淳子さんが手がけています。

それにより、本書には著者の「平和への願い」が世代を超えてしっかりと受け継がれていく力が感じられます。

書籍情報戦争というもの

半藤一利

PHP研究所・PHP文庫

2025年7月16日 第1版第1刷

装丁:小口翔平+村上佑佳(tobufune)

目次

まえがき

一に平和を守らんがためである(山本五十六)

バスに乗り遅れるな(大流行のスローガン)

理想のために国を滅ぼしてはならない(若槻礼次郎)

大日本は神国なり(北畠親房)

アジアは一つ(岡倉天心)

タコの遺骨はいつ還る(流行歌「湖畔の宿」の替え歌)

敗因は驕慢の一語に尽きる(草鹿龍之介)

欲しがりません勝つまでは(国民学校五年生の女子)

太平洋の防波堤となるのである(栗林忠道)

武士道とは死ぬ事と見付けたり(山本常朝)

特攻作戦中止、帰投せよ(伊藤整一)

沖縄県民斯く戦へり(大田実)

しかし――捕虜にはなるな(西平英夫)

予の判断は外れたり(河辺虎四郎)

あとがき

解説 半藤末利子

編集後記

本文187ページ

初出:

『戦争というもの』(PHP研究所、2021年5月刊)を文庫化したもの

■今回紹介した本