光文社文庫の2025年6月の新刊からおすすめの時代小説をご紹介します。

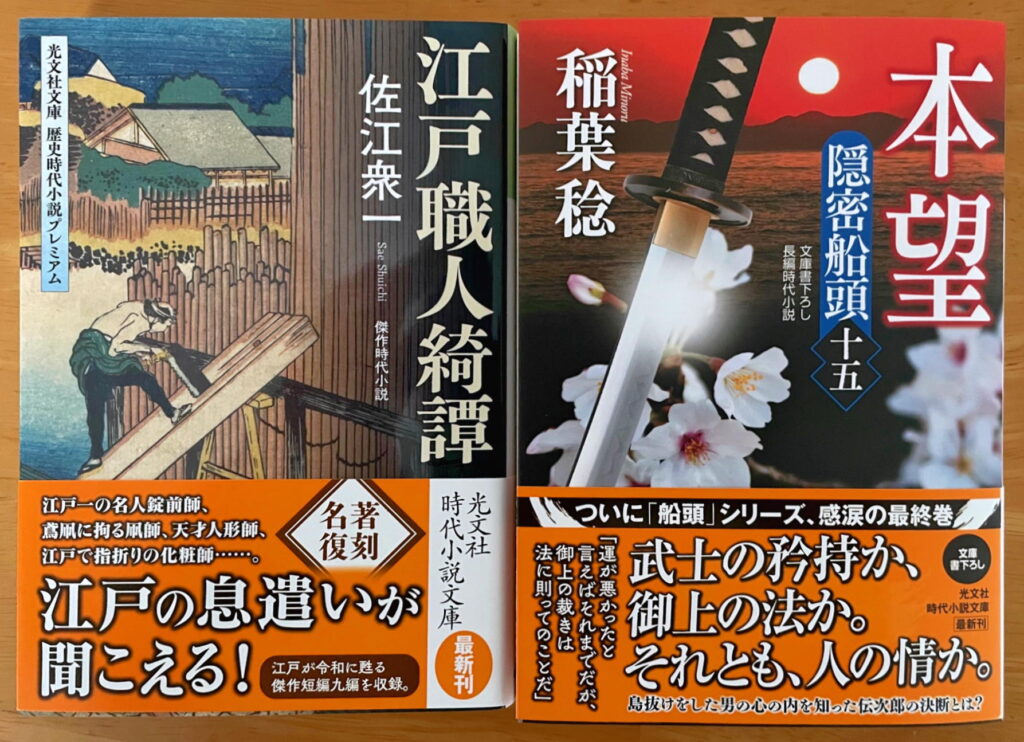

今月は、稲葉稔さんの人気シリーズの最終巻『本望 隠密船頭(十五)』と、江戸の職人たちを描いた、佐江衆一(さえ・しゅういち)さんの名著が令和に甦った『江戸職人綺譚』の2冊です。

『本望 隠密船頭(十五)』

カバーデザイン:片岡忠彦

あらすじ

“奉行の隠密”と呼ばれる沢村伝次郎は、南町奉行・筒井伊賀守より、島抜けをした松井忠三郎という男を追うよう命じられます。松井は、元伊勢亀山藩の剣術指南役。調べを進めるうちに、松井がまるで不運を絵に描いたような人物であることが判明してきます。果たして彼の目的とは何か。そして、伝次郎が下す決断とは――。

大好評「船頭」シリーズ、感動の最終巻です。

(カバー裏の説明文より抜粋・編集)

ここに注目!

本書は、「隠密船頭」シリーズ第15巻にして、いよいよ最終巻となります。一刀流の達人であり、元南町奉行所の同心である沢村伝次郎が、訳あって船頭となり、悪と戦う姿を描いた前シリーズ「剣客船頭」から続く本シリーズは、通算35巻を数え、著者を代表する長編シリーズとなりました。

物語の発端は、二年前。居酒屋で喧嘩を始めた侍たちの仲裁に入った浪人・松井忠三郎が、誤って一人を殺してしまい、新島への遠島を言い渡されることから始まります。松井は無外流の免許を持ち、潔く罪を受け入れたものの、牢屋敷に留め置かれていた間に、妻が家老の側女となったことを知り、十日ほど前に島抜けをしてしまいます。

忠三郎は江戸へ向かい、家老への仇討ち、そして妻への“女敵討ち”を果たそうとする可能性があることから、南町奉行は隠密与力である伝次郎に探索と捕縛を命じます。

探索を進める中で、島抜けした男の心の内を知った伝次郎は、ある重大な決断を下します。

武士の矜持、人情、そして痛快さが交錯する、人気シリーズ堂々の完結巻にご注目ください。

目次

第一章 流罪人

第二章 監視

第三章 再会

第四章 接近

第五章 恵比須屋

第六章 黙認

著者あとがき

2025年6月20日 初版1刷発行

本文309ページ

文庫書き下ろし

『江戸職人綺譚』|佐江衆一

カバーデザイン:髙林昭太

カバーイラスト:葛飾北斎

あらすじ

江戸一の名人錠前師が、やんごとなき筋から請け負ったのは、かなり奇怪な仕事だった――(「開錠綺譚」)。ほかにも、鳶凧に執着する凧師、竹に魅せられた葛籠師、人形に命を吹き込む天才人形師、道具にこだわりすぎる大工の棟梁、女刺青師など、江戸の職人たちの息遣いが感じられる珠玉の九篇を収録。

作家・佐江衆一にしか描けない、こだわりの職人群像がここに甦ります。

(カバー裏の説明文より抜粋・編集)

ここに注目!

著者の佐江衆一さん(1934年東京生まれ、2020年10月逝去)は、コピーライターを経て1960年に作家デビューされ、当初は純文学の分野で活躍。芥川賞候補にも5回選ばれました。その後、社会問題を取り入れた現代もののほか、歴史時代小説にも取り組み、『黄落』や『北の海明け』(第9回新田次郎文学賞受賞)などで高い評価を得ます。1996年には本作により第4回中山義秀文学賞を受賞しました。

『江戸職人綺譚』は、江戸を舞台にさまざまな職人を描いた短編集です。初版は1995年刊行。30年近い時を経ても、巧緻な文体で、物語構成の巧みさ、職人たちの技と情念が描写など、その完成度はまったく色褪せていません。

なかでも最終話「思案橋の二人」には、引札(ひきふだ)師という“江戸のコピーライター”を目指す初老の男が登場し、山東京伝の活躍する時代を背景に、京伝店も登場します。大河ドラマ「べらぼう」ファンにも見逃せない一篇です。

今回の復刊は、文芸評論家・菊池仁(めぐみ)さんの尽力によるもの。巻末解説も菊池さんが担当されています。佐江さんの「自鳴琴からくり人形」が掲載されたアンソロジー『江戸の職人譚』の反響が、本書復刊のきっかけとなったとのこと。ぜひ『続江戸職人綺譚』の復刻も期待したいところです。

目次

開錠綺譚 錠前師・三五郎

笑い凧 凧師・定吉

一会の雪 葛籠師・伊助

雛の罪 人形師・舟月

対の鉋 大工・常吉

江戸の化粧師(けわいし) 化粧師・代之吉

水明り 桶師・浅吉

昇天の刺青(ほりもの) 女刺青師・おたえ

思案橋の二人 引札師・半兵衛

解説 菊池仁

2025年6月20日 初版1刷発行

本文384ページ

『江戸職人綺譚』(1998年9月、新潮文庫刊)を復刊