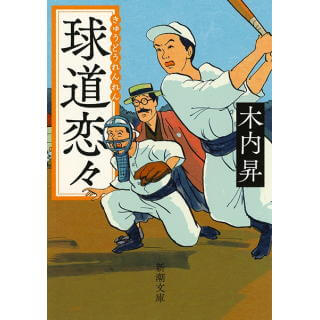

木内昇(きうちのぼり)さんの長編時代小説、『球道恋々』(新潮文庫)を入手しました。

木内昇(きうちのぼり)さんの長編時代小説、『球道恋々』(新潮文庫)を入手しました。

新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受けて、センバツばかりかプロ野球も開幕のスケジュールも白紙にもどり、野球ファンには残念で何とも淋しい状況が続いています。

巣ごもり生活の中で、読書でスポーツ気分を楽しみたいと思います。

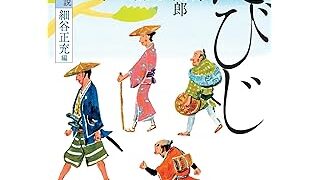

弱体化した母校・一高野球部の窮地に、コーチを託された宮本銀平。現役時分は万年補欠、今はしがない文具業界紙の編輯長ながら、宿敵の三高、資金潤沢な早慶らとの対戦を重ね、自身の野球熱も再燃していく。やがて人気作家・押川春浪のティーム「天狗倶楽部」にも引き込まれるが、折しも大新聞による「野球害毒論」の波が押し寄せて……。明治野球の熱狂と人生の喜びを鮮やかに綴る、痛快長編。

(カバー裏の内容紹介より)

明治初年に米国から日本に輸入されたベースボールは、明治十九年に、第一高等中学校として開校した一高にいち早く部活動として取り入れられました。

一高は、東京帝国大学の予科であり、日本随一の難関校でありながらも、日本の学生野球の草分け的存在でした。「野球」という訳語も、一高生の中馬庚(ちゅうまかのえ)によって編み出されたくらいです。

時は、明治三十九年(1906)。長らく天下一に君臨していた一高野球部が、ここ二年ほど低迷していました。窮地を憂慮したOBの後輩から、一高を卒業しながら大学に進学せずに、「全日本文具新聞」という怪しげな業界紙の編輯長をつとめる宮本銀平は、野球部のコーチを託されます。

守山が低くうなったとき、菊池が腕を振り下ろした。きわどい外方を攻めてはきたが、球が少し浮いている。好球だ。銀平が胸の内で吠えた瞬間、加福の打棒が出た。青空を掃くような快音が響く。打球はきれいな直線を描き、右中間を抜けた。大歓声に野球場が揺れる。一塁走者の杉浦は俊足を生かし、すでに二塁を回った。中野手と右野手が打球を追う間に、杉浦は三塁にさしかかる。

「行けっ、そのまま本塁まで、行けっ!」

銀平も守山も立ち上がって叫んだ。(『球道恋々』P.32より)

一高野球部と京都から遠征してきた三高野球部の対戦。野球草創期の用語が一部使われていますが、球場に響く打球音、青空に映える白球の軌跡、フィールドを駆ける選手たち……、試合の臨場感が十分伝わってきます。

本書では、「東京朝日新聞」が紙面で展開した「野球害毒論」をめぐる騒動も描かれていて興味深いところです。

日本野球の原点の物語を読んで、野球が再開される日を待ちたいと思います。

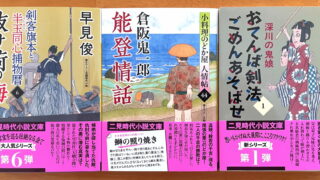

球道恋々

著者:木内昇

新潮文庫

2020年4月1日発行

カバー装画:伊野孝行

デザイン:新潮社装幀室

●目次

第一章 向陵健児意気高し

第二章 我が行く方は潮ぞ高き

第三章 旧き都に攻め入りて

第四章 世の人皆は迷うとも

第五章 剣と筆とをとり持ちて

第六章 聞かずや空の球の音

解説 北上次郎

本文681ページ

■Amazon.co.jp

『球道恋々』(木内昇・新潮文庫)