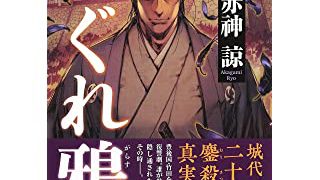

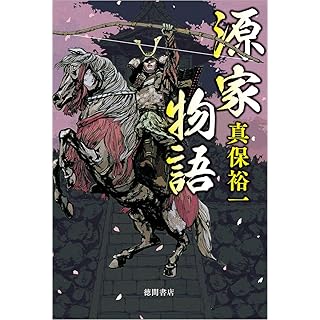

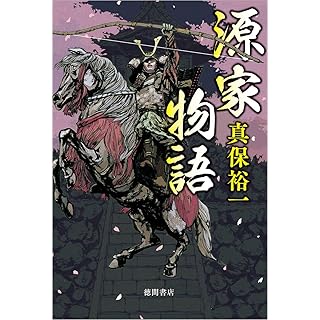

『源家物語』|真保裕一|徳間書店

ミステリー作家であり、歴史小説の執筆も手掛ける、真保裕一(しんぼ・ゆういち)さんの歴史小説、『源家物語(げんけものがたり)』(徳間書店)を紹介します。

ミステリー作家であり、歴史小説の執筆も手掛ける、真保裕一(しんぼ・ゆういち)さんの歴史小説、『源家物語(げんけものがたり)』(徳間書店)を紹介します。

タイトルにある「源家(げんけ)」は、平氏の「平家物語」に対する、源氏の盛衰を描いた物語という意味があります。ただし、「平家」はよく耳にしますが、「源家」とはあまり言われていません。なぜ、なのでしょうか? 昔からずっと気になっていましたが、本書を読んで少しわかりました。

弘仁五年(八一四)の五月――。

嵯峨天皇の皇子女八名が源の姓を与えられて、臣民となられました。都で皇族が増えすぎたため、と言われておりますが、源という姓の謂われから考えれば、その真意はおわかりいただけるでしょう。

兄弟まとまって、天皇家を守る藩屏となれ。

(『源家物語』P.42より)

ここで使われている「藩屏」とは、本来「垣根」や「囲い」を意味しますが、転じて「天皇や国家を守る存在」を指しています。

当時、皇族から離れる際に与えられる姓は「源」と決まっており、源姓は二世に、平姓は三世以降に与えられると定められていました。つまり、源氏も平氏も、共に天皇の子孫であり、高貴な血を引く存在だったのです。

あらすじ

「多くの罪なき者を殺す」と世に恐れられた源義家。源氏の棟梁として、奥州の苛烈な戦いを二度にわたって乗り越え、武者としての名声と武功を高めていきます。

一方、京では、政を牛耳る藤原北家とつながる義家一門を陥れようとする謀略が進行していました。

それはやがて、一族の血で血を洗う暗闘へと発展し、源家は悲劇の結末を迎えることになります――。大胆な推理を加え、新たな源平時代を描き出す歴史巨篇!

(カバー帯の説明文より抜粋・編集)

ここに注目!

「前九年の合戦」「後三年の合戦」という戦いをご存じでしょうか。かつては「前九年の役」「後三年の役」と呼ばれていました。「役」には朝廷と反逆者との戦いという意味があるため、近年では教科書などで「合戦」と表記されています。

これまで、これらの戦いにあまり関心がなかったため、よく知らなかったのですが、実はこれらは保元・平治の乱へとつながる、源平時代の幕開けとも言える非常に重要な戦いなのです。

本書では「前九年の合戦」「後三年の合戦」という言葉こそ使われていませんが、源頼義と安倍氏の戦い(前九年)、その子・源義家と清原氏の戦い(後三年)が、ドラマチックに描かれています。清原氏は、当初は頼義とともに安倍氏を討ちましたが、のちに義家によって滅ぼされる運命をたどります。ちなみに、生き残った清原清衡(きよはらのきよひら)は、後に奥州藤原氏の祖となります。

この奥州での戦いによって、義家一門は東国における武士の棟梁としての地位を確立すると同時に、都では血に塗れた忌むべき存在として恐れられていくことになります。

源氏の歴史は、しばしば兄弟相剋の歴史でもあります。

たとえば、頼朝が弟の義経や範義を死に追いやり、足利尊氏が弟の直義を毒殺したように。本書でも、源家における兄弟間の葛藤が深く描かれています。

ミステリーの名手である著者が、奥州での二度の戦いを経て名将として名を馳せた源義家を主人公に据え、大胆な推理を通して源氏と平氏の隠された関係を浮き彫りにしていきます。歴史の裏に隠された真実に迫る、読み応えある一冊です。

なお、前九年・後三年の合戦を描いた作品には、同じ時期に刊行された、平谷美樹さんの『安倍宗任伝 前九年・後三年合戦』(実業之日本社)があります。

こちらは安倍一族の側から描いた物語で、あわせて読むと、平安時代中期の奥州の状況と、二つの戦いの顛末がよくわかります。

今回取り上げた本

書誌情報

源家物語

真保裕一

徳間書店

2025年6月30日初刷

装画:永井秀樹

装幀:鈴木俊文(ムシカゴグラフィクス)

目次

口上

第一章 源平の血 義家誕生

間語り 一

第二章 武者の証 義家立身

間語り 二

第三章 棟梁の志 義家発企

間語り 三

第四章 計略の儀 義家憤怒

第五章 積悪の家 義家悲嘆

結

参考文献

後記

本文398ページ

書き下ろし