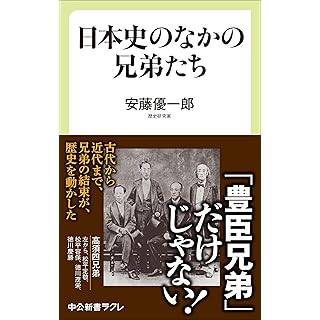

『日本史のなかの兄弟たち』|安藤優一郎|中公新書ラクレ

歴史研究家の安藤優一郎(あんどう・ゆういちろう)さんの歴史読み物、『日本史のなかの兄弟たち』(中央公論新社・中公新書ラクレ)を紹介します。

歴史研究家の安藤優一郎(あんどう・ゆういちろう)さんの歴史読み物、『日本史のなかの兄弟たち』(中央公論新社・中公新書ラクレ)を紹介します。

2026年に放送予定のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で注目を集めるのが、豊臣秀吉の弟・秀長です。本書は、秀吉・秀長の兄弟に限らず、古代から明治時代までのさまざまな兄弟関係に注目しながら、日本史をひもといていく一冊です。

あらすじ

豊臣秀吉・秀長兄弟は、弟が兄を立て、支える典型的な関係でした。同様に、兄弟が力を合わせて歴史を動かした例は多く見られます。一方で、兄弟間の対立や関係のもつれが、戦乱や悲劇に発展したケースも少なくありません。 本書では、日本史の中で時代の転換点をつくった兄弟関係に光を当て、特に弟が補佐役やナンバー2として兄を支えた事例を中心に取り上げます。古代から近代にいたるまで、兄弟が歴史上果たしてきた役割を読み解いていきます。

(カバー裏の説明文より抜粋・編集)

ここに注目!

本書は全5章で構成されています。

第一章「戦国時代以前の兄弟」では、古代、平安、鎌倉、室町時代の為政者たちが弟の補佐によって統治の安定を実現した事例を紹介しています。

第二章「戦国時代の兄弟」では、血で血を洗う争いが多かった戦国大名の中にあって、兄弟が団結し、領地の維持・拡大に成功した事例を取り上げています。

第三章「豊臣兄弟」では、天下統一を成し遂げて戦国の世を終わらせた豊臣秀吉と、その弟・秀長がナンバー2として発揮した力量に迫ります。

第四章「江戸時代の兄弟」では、幕府を支えた兄弟の活躍を取り上げています。

第五章「幕末・明治維新の兄弟」では、幕末の政局をリードし、さらに明治に入ってからの近代化を推し進めた兄弟たちを紹介しています。

「兄弟の関係」と一口に言っても、時代背景によってそのあり方は大きく異なります。

たとえば、長子相続が定着していなかった戦国時代以前は、兄弟間での相続が一般的でした。戦国時代は弱肉強食の論理が支配し、「家を守る」ことが最優先され、江戸時代には儒教思想の影響で長幼の序が重んじられました。

こうした時代ごとの社会構造や家族観が兄弟関係にも影響を与えており、それぞれの時代性を感じながら読み進められる点が、本書の大きな魅力です。

兄弟という切り口から日本史を再発見できる、たいへん興味深い一冊です。

個人的には、第五章に登場する、美濃高須藩出身で幕末の政局に翻弄された「高須四兄弟」(徳川慶勝・徳川茂栄・松平容保・松平定敬)が気になります。

今回取り上げる本

書誌情報

日本史のなかの兄弟たち

安藤優一郎

中央公論新社・中公新書ラクレ

2025年7月10日発行

装幀:中央公論新社デザイン室

目次

はじめに

第一章 戦国時代以前の兄弟

1 律令国家を誕生させた中大兄皇子と弟大海人皇子藤

2 摂関政治の幕を開いた藤原時平と弟忠平

3 執権政治を確立させた北条義時と弟時房

4 二頭政治で幕府を動かした足利尊氏と弟直義

第二章 戦国時代の兄弟

1 北条氏を蘇らせた北条氏政・氏規兄弟

2 兄武田信玄への絶対的な忠誠を誓った弟信繁

3 三好長慶を最初の天下人とした三人の弟

4 子供たちの結束に苦心した毛利元就

5 島津氏を救った「両殿」島津義久・義弘兄弟

第三章 豊臣兄弟

1 織田信長の重臣となった秀吉を支えた秀長

2 天下人を目指す秀吉を支えた秀長

3 豊臣政権を支える秀長

4 豊臣兄弟の義弟徳川家康

5 秀長の死と瓦解に向かう豊臣政権

番外 豊臣家と徳川家の懸け橋となった浅井三姉妹

第四章 江戸時代の兄弟

1 幕府の礎を固めた徳川家光・保科正之兄弟

2 将軍家斉誕生の立役者だった田沼意次・意誠兄弟

3 天保改革を断行した水野忠邦・跡部良弼兄弟

第五章 幕末・明治維新の兄弟

1 幕末の政局を主導した島津斉彬・久光兄弟

2 尊王攘夷で幕末史を転換させた吉田松陰・久坂玄瑞兄弟

3 落日の幕府を支えた「高須四兄弟」

4 明治国家の確立に尽くした西郷隆盛・従道兄弟

5 三菱グループを創り上げた岩崎弥太郎・弥之助兄弟

おわりに

参考文献

本文300ページ

書き下ろし